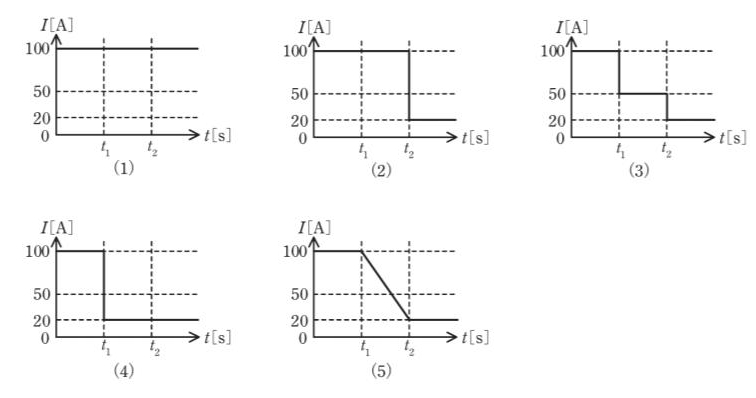

解答

(2)

解説

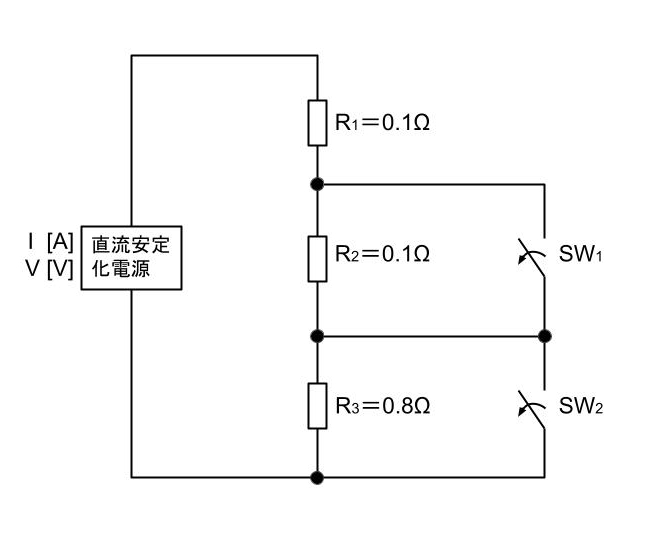

t[s]<t1

時刻t=t1[s]より前の状態では、両スイッチは閉じており、スイッチで短絡される二つの抵抗(R2、R3)は単なる導体(抵抗0Ω)と考えられる。

つまり直流安定化電源につながっているのはR1=0.1Ωのみとなる。このとき、電源は電流I=100Aの定電流モードを維持しているので、抵抗R1にかかる電圧VR1(t=0)は、

\(\displaystyle V_{R1(t=0)}=I\times R_1=100\times 0.1=10\text{[V]}\)

このとき、VR1(t=0)は、直流安定化電源の上限値20Vを超えていないので、電流I=100Aを維持できる。

t1≦t[s]<t2

次に、時刻t=t1[s]以降では、スイッチSW1が開く。このとき、スイッチSW2で短絡されたままの抵抗R3は単なる導体(抵抗0Ω)と考えられる。

この状態で、直流安定化電源につながっているのはR1=0.1ΩとR2=0.1Ωの直列抵抗のみとなる。電源は電流I=100Aの定電流モードを維持しているので、抵抗R1と抵抗R2にかかる電圧VR12(t=t1)は、

\(\displaystyle V_{R12(t=t1)}=I\times (R_1+R_2)=100\times (0.1+0.1)=20\text{[V]}\)

このとき、VR12(t=t1)は、直流安定化電源の上限値20Vを超えていないので、電流I=100Aを維持できる。

t[s]≧t2

最後に、時刻t=t2[s]以降では、スイッチSW1に続いてスイッチSW2が開く。

この状態で、直流安定化電源につながっているのはR1=0.1ΩとR2=0.1ΩとR3=0.8Ωの三つの直列抵抗となる。電源は電流I=100Aの定電流モードを維持すると、抵抗R1、抵抗R2及び抵抗R3にかかる電圧VR123(t=t2)は、

\(\displaystyle V_{R123(t=t2)}=I\times (R_1+R_2+R_3)=100\times (0.1+0.1+0.8)=100\text{[V]}\)

定電流I=100[A]を維持できたとすると、VR123(t=t2)は100[V]となるが、これは直流安定化電源の上限値20Vを超えるため、電流I=100Aは実際には維持できない。

定電流モードを維持できず、直流安定化電源が定電圧モードの上限値20[V]を出力していると考えると、この回路に流れる電流IR123[A]は

\(\displaystyle I_{R123}=\frac{V}{(R_1+R_2+R_3)}=\frac{20}{(0.1+0.1+0.8)}=20\text{[A]}\)

以上より、

時刻t=t1[s]より前の状態では、I=100[A]

時刻t=t1[s]以降では、I=100[A]

時刻t=t2[s]以降では、I=20[A]

の電流が流れる。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません